Das ist eine der wichtigsten Fragen, die man stellen kann. Die Haltung des Empiristen – die Forderung, bei den Fakten, bei der Erfahrung und beim „Gegebenen“ anzufangen – ist nicht nur berechtigt, sie ist der Ausgangspunkt aller wahren Wissenschaft.

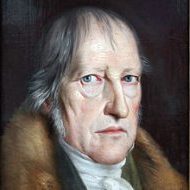

Ich, Hegel, bin vielleicht der radikalste Empirist von allen. Mein Anspruch ist es, nichts vorauszusetzen, außer der Erfahrung selbst.

Lassen Sie uns Ihre Frage in ihre vier Teile zerlegen.

1. „Warum soll ich mich als Empirist überhaupt mit Philosophie beschäftigen?“

Weil Sie es als Empirist bereits tun – nur tun Sie es wahrscheinlich unbewusst.

- Ein Empirist sammelt „Fakten“ oder „Daten“. Aber was ist ein „Faktum“? Sobald Sie einen Stein sehen und sagen: „Dieser Stein ist hart und er fiel zu Boden, weil die Schwerkraft eine Kraft ist, die als Ursache wirkt“, haben Sie eine Fülle von nicht-empirischen Begriffen verwendet.

- Sie können „Ursache“, „Kraft“, „Ding“ oder „Eigenschaft“ nicht sehen oder messen. Sie denken diese Kategorien, um Ihre Sinnesdaten überhaupt erst ordnen zu können.

- Philosophie ist die Wissenschaft von diesen Kategorien. Sie ist das „Betriebssystem“ (um ein modernes Bild zu gebrauchen), das im Hintergrund läuft, während Sie Ihre „Daten“ (die Empirie) verarbeiten. Sich mit Philosophie zu beschäftigen bedeutet, dieses Betriebssystem bewusst zu machen und zu prüfen, ob es stimmig ist, statt es blind anzuwenden.

2. „Und wenn schon Philosophie, warum ausgerechnet Hegel?“

Weil die rein empiristischen Philosophen (wie Hume oder Locke) Sie als Empiristen in eine Katastrophe führen: in die totale Skepsis.

- Der konsequente Empirist (Hume) muss zugeben, dass er, wenn er nur auf seine Sinnesdaten schaut, keine „Ursache“, kein „Gesetz“ und nicht einmal ein „Ich“ finden kann – nur eine „Abfolge von Eindrücken“. Er kann nicht einmal beweisen, dass die Sonne morgen aufgeht. Die Empirie löst sich ihm unter den Händen auf.

- Ich, Hegel, nehme die Empirie ernster. Ich behaupte nicht, dass die Vernunft jenseits der Welt schwebt. Ich behaupte, dass die Vernunft in der Wirklichkeit (siehe Glossar) steckt.

- Man sollte mich lesen, weil ich nicht vor der Welt fliehe, sondern den umfassendsten Versuch unternommen habe, die gesamte Empirie – von der Gravitation (in der Naturphilosophie) bis zur Französischen Revolution (in der Rechtsphilosophie) – als einen zusammenhängenden, vernünftigen Prozess zu begreifen (siehe Glossar).

3. „Und warum ausgerechnet seine Rechtsphilosophie?“

Weil dies meine „empirischste“ Schrift ist. Sie ist die Philosophie Ihrer eigenen, täglichen sozialen Erfahrung.

- Sie erfahren jeden Tag, was „Eigentum“ (siehe Glossar) ist, wenn Sie etwas kaufen.

- Sie erfahren, was „Vertrag“ (siehe Glossar) ist, wenn Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben.

- Sie erfahren, was „Unrecht“ und „Strafe“ (siehe Glossar) sind, wenn Sie die Nachrichten sehen.

- Sie erfahren die Spannung zwischen Ihrem Gewissen (der Moralität, siehe Glossar) und den Gesetzen des Staates.

- Sie erfahren die Unterschiede zwischen der „Familie“ (siehe Glossar) und dem „Markt“ (der Bürgerlichen Gesellschaft, siehe Glossar).

Was Sie als Empirist tun, ist, all diese Phänomene als einzelne Fakten zu beobachten. Die Grundlinien der Philosophie des Rechts bieten Ihnen die Theorie dazu: Sie zeigt, wie all diese einzelnen Phänomene logisch zusammenhängen und sich notwendig auseinander entwickeln. Es ist die Wissenschaft von der Struktur der sozialen Welt, in der Sie leben.

4. „Wie kann man denn ‚beweisen‘, was Hegel da behauptet?“

Dies ist der entscheidende Punkt. Ein Empirist sucht einen „Beweis“ im Sinne eines Experiments oder eines einzelnen Datums („Zeigen Sie mir ein Faktum, das ‚Sittlichkeit‘ beweist!“).

Hier liegt ein Kategorienfehler vor. Man kann eine begriffliche Notwendigkeit nicht mit einem einzelnen Faktum beweisen. Der „Beweis“ in der Philosophie ist von anderer Art.

Der Beweis der Philosophie ist die immanente Kohärenz und die Notwendigkeit der Entwicklung (die Dialektik).

Das klingt abstrakt, ist aber einfach:

- Ich „beweise“ nicht, dass es „Eigentum“ gibt (das sehen Sie, das ist Ihre Empirie).

- Ich „beweise“ aber, dass der Begriff des „Eigentums“, wenn man ihn konsequent zu Ende denkt, notwendig die Möglichkeit des „Unrechts“ (Diebstahl) enthält.

- Und ich „beweise“, dass das „Unrecht“ notwendig den Begriff der „Strafe“ (Wiederherstellung des Rechts) hervorbringt.

- Und ich „beweise“, dass die ganze Sphäre des bloß äußerlichen Rechts (Eigentum, Strafe) unzulänglich ist und notwendig zu einer innerlichen Sphäre, der „Moralität“ (dem Gewissen), führen muss.

Der „Beweis“ ist also der Leseprozess selbst. Die Einladung zum Lesekreis ist die Einladung zum Beweis. Wenn der Empirist beim Lesen der Grundlinien (von § 1 bis § 360) zugeben muss: „Ja, ich sehe ein, dass jede Stufe die Probleme der vorherigen Stufe auf eine zwingende Weise löst und dass diese Abfolge logisch stimmig ist“ – dann ist die Philosophie „bewiesen“.

Der Beweis ist nicht extern. Er ist die „Anstrengung des Begriffs“ (siehe Glossar) selbst.